Da Cama Para a Fama (Torremolinos 73)

Produção espanhola de 2003 que conta a história de um vendedor de enciclopédias e sua esposa que, passando por uma crise financeira, acabam aceitando a inusitada proposta de seu chefe de filmar suas relações sexuais para um “estudo científico” que está sendo feito na... Escandinávia (??!!). A produção é charmosa e cativante em sua primeira metade. A absurda situação acaba transformando a vida do casal, que começa a ascender socialmente com o dinheiro ganho e a recuperar o ânimo já perdido com a rotina de tantos anos de casamento. Alfredo (Javier Cámara), inspirado por Ingmar Begman, vai descobrindo e experimentando pouco a pouca as nuances da linguagem cinematográfica (sim, ele faz isso em sues filmes pornô-amador... ou melhor, estudos científicos), chegando até a escrever um roteiro inspirado em O Sétimo Selo. Carmem (Candela Peña) faz emergir sua sensualidade adormecida, ainda que das maneiras mais estabanadas possíveis. Mas é o desejo desta de ser mãe que acaba conduzindo o filme para uma segunda parte que deixa cair bastante o ritmo até então constante e divertido. Apesar de tratar de questões interessantes nessa parte, como as imposições do chefe de Alfredo quanto às decisões finais de seus filmes, a produção oscila entre comédia e drama de maneira desequilibrada, e algumas conclusões acabam parecendo um tanto absurdas e contrastantes com o que havia se construído até então – mesmo com uma história tão improvável como essa -, e isso fica explícito, por exemplo, na solução para o desejo de Carmem. Mas mesmo com um final um pouco preguiçoso, esse Torremolinos 73 vale por sua divertida e inteligente primeira metade, boa o suficiente para nos manter até o final do filme a espera de mais uma boa sacada, mesmo que ela não venha.

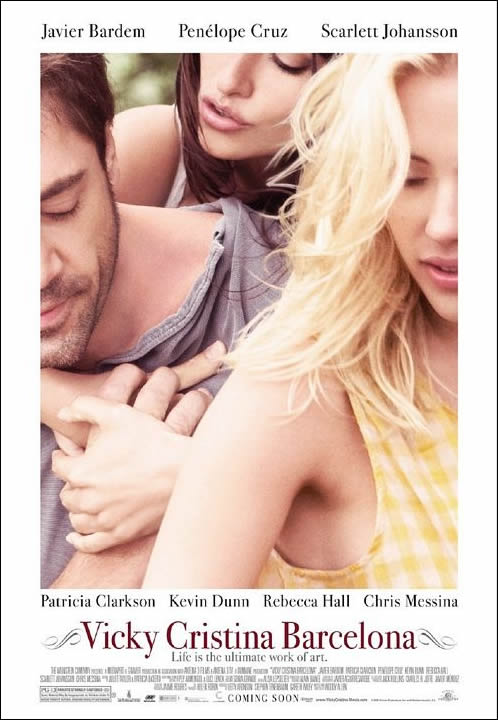

Vicky Cristina Barcelona

As duas amigas Vicky (Rebeca Hall) e Cristina (Scarlett Johansson) chegam a Barcelona com objetivos diferentes, mas que já refletem suas personalidades. Vicky está na viagem fazendo pesquisas para sua tese. Ela é prática, objetiva, centrada. Cristina está lá porque acabou um relacionamento e precisa de novos ares, de novas aventuras. Ela é impulsiva, instável, pseudo-artista. As duas são “opostos” que se entendem. Em determinado momento elas conhecem Juan Antonio (Javier Bardem), pintor charmoso, modelo de artista exótico latino que vive uma estranha relação de amor e ódio com sua ex-mulher e gênio-indomável Maria Elena (Penélope Cruz, linda, e reafirmando a teoria de que é uma atriz muito mais competente falando sua língua materna). Ah! , Vicky está noiva de um advogado certinho, mas fica balançada pelo pintor Juan Antonio, que se envolve com Cristina, que se envolve com Maria Elena, que se envolve com Juan Antonio... É assim, nessa mistura de personagens arquetípicos e das cores da Espanha que Woody Allen tece mais uma vez suas questões existenciais a respeito do amor e do sentido da vida. Mas dessa vez ele parece não utilizar apenas um alterego, como acontece em filmes nos quais não atua, mas divide suas neuroses em várias facetas, trabalhando os clichês ambulantes que são as personagens do filme em favor de determinada linha de pensamento. Allen parece estar mais tranqüilo com o fato de que algumas coisas na vida que não necessariamente necessitam de alguma razão para ser ou acontecer. Tranqüilidade que só poderia mesmo ter vindo com a idade e com a experiência de alguém que viveu a vida fazendo filmes como parte de sua terapia. Vicky Cristina Barcelona é um filme leve, seguro, gostoso de assistir, menos ambicioso do que as últimas e irregulares produções londrinas do diretor. Fica apenas um “porém” quanto ao final do filme: como tem acontecido com freqüência em mais e mais produções, ele aparece em forma de uma inconclusão um tanto quanto preguiçosa. Não chega a frustração sem vergonha que é o final de O Sonho de Cassandra, até porque o diretor nunca fecha seus filmes de maneira definitiva, mas para quem já ousou se despedir do público na companhia do fantasma de Humphrey Bogart (em Sonhos de um Sedutor), fazer com que tudo volte ao normal soa mais com “tirei o meu da reta”.

Rebobine, Por favor

A fim de atualizar seus conhecimentos a respeito do atual mercado de locação de filmes, o dono de uma locadora (Danny Glover) deixa seu ajudante (Mos Def) tomando conta do local por alguns dias, deixando como única recomendação que ele não permita que seu amigo (Jack Black) chegue perto do lugar. Pois o pior acontece e o personagem de Black desmagnetiza acidentalmente todas as fitas do local. Utilizando uma técnica conhecida como “suecada”, os dois amigos reencenam os filmes em versões de mais ou menos vinte minutos e com os recursos disponíveis e logo fazem da velha locadora um sucesso novamente. Essa é o plot principal do novo filme do diretor Michel Gondry. Diretor de rara inventividade técnica, a história permite que Gondry exiba toda a sua capacidade inventiva como uma homenagem aos diversos “filmes sessão da tarde” que formaram muitas crianças e jovens entre a década de 80 e 90 e, possivelmente, aos pioneiros do primeiro cinema - quando a linguagem cinematográfica era somente um esboço inconsciente - e aos desbravadores do vídeo dos anos 80, aos quais o próprio Gondry deve bastante. Mas assim como em seu filme anterior The Science of Sleep, o diretor esbanja técnica, mas economiza em roteiro e, se antes ele ainda podia se apoiar no carisma de Stephane (Gael Garcia Bernal), aqui nem mesmo os simpáticos moradores do bairro da locadora salvam a fita da mediocridade. Se Woody Allen utilizou os clichês da melhor maneira possível em seu novo filme, Gondry escolheu o que há de pior, com um resultado pífio e muito, mas muito aquém do seu ainda melhor filme Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Se tantos anos na direção de excelentes videoclipes foram capazes de alimentar toda a sua imaginação, resultando numa sempre segura e corajosa condução das imagens, não custava nada ao diretor um pouco mais de modéstia e exercício de observação e estudo de roteiros (e olha que os roteiros de Charlie Kaufman não são pouca coisa). Talvez, inconscientemente, Gondry tenha tentado fazer também seu filme sessão da tarde. Diversão despretensiosa, criativa, com potencial “cult”. Só se esqueceu que o público dessa época também mudou, e que a cultura da nostalgia já passou da fase de celebrar os anos 80. E, além de parar no tempo, ainda colocou um rótulo na embalagem de seu produto escrito “descartável”. ;-)