Sem qualquer intenção de criticar as escolhas dos filmes ou sua qualidade – até porque a grande maioria nem estreou por aqui, guardadas pelas produtoras exatamente para essa época do ano – fica a ressalva de que estas são premiações do cinema (e televisão) AMERICANO e não “mundial” como gostam de dizer por aí. O mundial fica apenas no fato da produção de cinema ianque ser hegemônica ao redor do mundo, resistindo e sufocando a produção local de outros países. Mas não vamos falar disso agora, pois seria necessário falar de outros pontos importantes como sistemas de produção, investimento e lucros, indústria e produção independentes, perfil de público...

O objetivo é dizer que, se sua intenção for torcer o nariz para essas premiações, fique a vontade quanto a isso, mas que não seja também para suas produções. Nem tudo o que se faz na “nave-mãe” é descartável e há sempre boas surpresas no meio, ainda que freqüentemente se encontrem produções que agradem apenas àqueles velhinhos ranzinzas sentados em cadeiras cheias de teia de aranha da academia e da velha guarda dos sindicatos.

Como em QUALQUER parte do mundo, há na terra de Obama produções ruins ou boas, independente da quantidade de produção ou dos meios escusos, pérfidos e sujos que permeiam essa produção. Não devemos em momento algum deixar de discutir e apontar os problemas da produção cinematográfica mundial, principalmente o famigerado cinema norte-americano, mas não nos permitamos que a cegueira de um eventual radicalismo anule a oportunidade de assistir a um bom filme, que faça jus a tudo o que o cinema construiu de bom ao longo dos anos. Sim, existem boas obras no cinema do Tio Sam e, se não for para encontrá-las por meio de suas premiações, que seja por outros meios destituídos de qualquer preconceito que possa evitar a apreciação de uma obra relevante.

Segue abaixo a lista de indicados ao Globo de Ouro 2009 e a esperança de que todos continuem a freqüentar os cinemas, seja para falar bem ou mal, seja para assistir produções americanas, brasileiras, inglesas, italianas, francesas, chilenas, iranianas, coreanas, suecas, dinamarquesas, jamaicanas, tibetanas...

cinema

MELHOR FILME [DRAMA]

O Curioso Caso de Benjamin Button

Frost/Nixon

The Reader

Foi Apenas um Sonho

Slumdog Millionaire

MELHOR FILME [MUSICAL ou COMÉDIA]

Queime Depois de Ler

Simplesmente Feliz

Na Mira do Chefe

Mamma Mia!

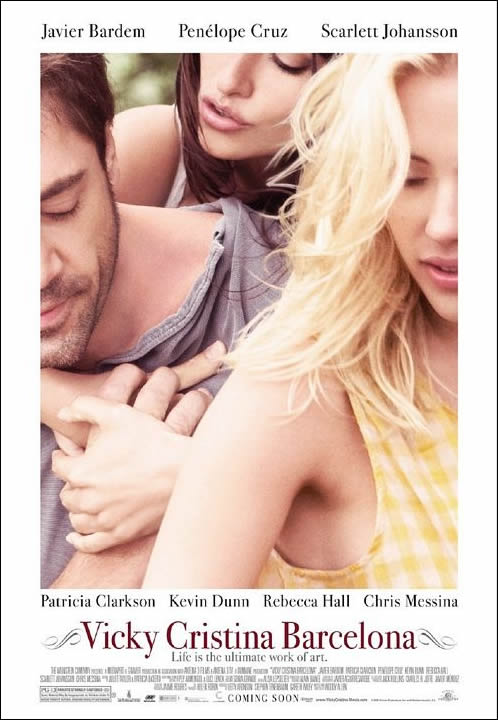

Vicky Cristina Barcelona

MELHOR ATRIZ [DRAMA]

Anne Hathaway (O Casamento de Rachel)

Angelina Jolie (A Troca)

Meryl Streep (Doubt)

Kristin Scott Thomas (I’ve loved you so long)

Kate Winslet (Foi Apenas um Sonho)

MELHOR ATRIZ [MUSICAL ou COMÉDIA]

Rebecca Hall (Vicky Cristina Barcelona)

Sally Hawkins (Simplesmente Feliz)

Frances McDormand (Queime Depois de Ler)

Meryl Streep (Mamma Mia!)

Emma Thompson (Last Chance Harvey)

MELHOR ATOR [DRAMA]

Leonardo DiCaprio (Foi Apenas um Sonho)

Frank Langella (Frost/Nixon)

Sean Penn (Milk)

Brad Pitt (O Curioso Caso de Benjamin Button)

Mickey Rourke (The Wrestler)

MELHOR ATOR [MUSICAL ou COMÉDIA]

Javier Bardem (Vicky Cristina Barcelona)

Colin Farrell (Na Mira do Chefe)

James Franco (Segurando as Pontas)

Brendan Leeson (Na Mira do Chefe)

Dustin Hoffman (Last Chance Harvey)

MELHOR FILME DE ANIMAÇÃO

Bolt - Supercão

Kung Fu Panda

Wall-E

MELHOR FILME DE LÍNGUA ESTRANGEIRA

The Baader Meinhof Complex (Alemanha)

Everlasting Moments (Suécia/Dinamarca)

Gomorra (Itália)

I’ve loved you so long (França)

Waltz With Bashir (Israel)

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

Amy Adams (Doubt)

Penelope Cruz (Vicky Cristina Barcelona)

Viola Davis (Doubt)

Marisa Tomei (The Wrestler)

Kate Winslet (The Reader)

MELHOR ATOR COADJUVANTE

Tom Cruise (Trovão Tropical)

Robert Downey Jr. (Trovão Tropical)

Ralph Fiennes (A Duquesa)

Philip Seymour Hoffman (Doubt)

Heath Ledger (Batman - O Cavaleiro das Trevas)

MELHOR DIRETOR

Danny Boyle (Slumdog Millionaire)

Stephen Daldry (The Reader)

David Fincher (O Curioso Caso de Benjamin Button)

Ron Howard (Frost/Nixon)

Sam Mendes (Foi Apenas um Sonho)

MELHOR ROTEIRO

Simon Beaufoy (Slumdog Millionaire)

David Hare (The Reader)

Peter Morgan (Frost/Nixon)

Eric Roth (O Curioso Caso de Benjamin Button)

John Patrick Shanley (Doubt)

MELHOR TRILHA SONORA ORIGINAL

Alexandre Desplat (O Curioso Caso de Benjamin Button)

Clint Eastwood (A Troca)

James Newton Howard (Defiance)

A. R. Rahman (Slumdog Millionaire)

Hans Zimmer (Frost/Nixon)

MELHOR CANÇÃO ORIGINAL

Down to Earth (Wall-E)

Gran Torino (Gran Torino)

I Thought I Lost You (Bolt - Supercão)

Once In A Lifetime (Cadillac Records)

The Wrestler” (The Wrestler)

televisão

MELHOR SÉRIE [DRAMA]

Dexter

House

In Treatment

Mad Men

True Blood

MELHOR SÉRIE [MUSICAL ou COMÉDIA]

30 Rock

Californication

Entourage

The Office

Weeds

MELHOR ATRIZ [DRAMA]

Sally Field (Brothers and Sisters)

Mariska Hargitay (Law and Order: SVU)

January Jones (Mad Men)

Anna Paquin (True Blood)

Kyra Sedgwick (The Closer)

MELHOR ATRIZ [MUSICAL ou COMÉDIA]

Christina Applegate (Samatha Who?)

America Ferrea (Ugly Betty)

Tina Fey (30 Rock)

Debra Messing (The Starter Wife)

Mary-Louise Parker (Weeds)

MELHOR ATOR [DRAMA]

Gabriel Byrne (In Treatment)

Michael C. Hall (Dexter)

Jon Hamm (Mad Men)

Hugh Laurie (House)

Jonathan Rhys Meyers (The Tudors)

MELHOR ATOR [MUSICAL ou COMÉDIA]

Alec Baldwin (30 Rock)

Steve Carell (The Office)

Kevin Connolly (Entourage)

David Duchovny (Californication)

Tony Shaloub (Monk)

MELHOR MINISSÉRIE OU FILME

A Raisin in the Sun

Bernard and Doris

Cranford

John Adams

Recount

MELHOR ATRIZ DE MINISSÉRIE OU FILME

Judi Dench (Cranford)

Catherine Keener (An American Crime)

Laura Linney (John Adams)

Shirley Maclaine (Coco Chanel)

Susan Sarandon (Bernard and Doris)

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM MINISSÉRIE OU FILME

Eileen Atkins (Cranford)

Laura Dern (Recount)

Melissa George (In Treatment)

Rachel Griffiths (Brothers and Sisters)

Dianne Wiest (In Treatment)

MELHOR ATOR EM MINISSÉRIE OU FILME

Ralph Fiennes (Bernard and Doris)

Paul Giamatti (John Adams)

Kevin Spacey (Recount)

Kiefer Sutherland (24: Redenção)

Tom Wilkinson (Recount)

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM MINISSÉRIE OU FILME

Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother)

Denis Leary (Recount)

Jeremy Piven (Entourage)

Blair Underwood (In Treatment)

Tom Wilkinson (John Adams)